|

1. Un jour, il y a très

longtemps ...

Notre

voyage commence au quaternaire. A cette époque, la vallée suspendue de Valloire

est occupée par un glacier, qui s'étend du Galibier à St Michel de Maurienne. Il

a d'ailleurs laissé des traces aujourd'hui, comme les roches dures de Point

Ravier et de St Pierre. Ce glacier amorce son retrait à la fin du Paléolithique,

vers 10000 avant JC. Les premières occupations humaines commencent vers 8000

avant JC, elles ne sont au début que temporaires, il s'agit de chasseurs

lors de la saison

estivale. Puis les bergers de la Maurienne montent nourrir les

bêtes dans les pâturages de la Valloirette à la fin du printemps. C'est ainsi

que les premières habitations arrivent dans cette vallée, vers 2000 avant JC.

Les hommes découvrent alors d'autres possibilités : cette vallée est propice à

l'agriculture, et on y trouve beaucoup de bois et de minerais. A cause de

l'obstacle des eaux, la Maurienne va rester déserte encore longtemps. En fait,

les Alpes se sont d'abord peuplées par le haut. estivale. Puis les bergers de la Maurienne montent nourrir les

bêtes dans les pâturages de la Valloirette à la fin du printemps. C'est ainsi

que les premières habitations arrivent dans cette vallée, vers 2000 avant JC.

Les hommes découvrent alors d'autres possibilités : cette vallée est propice à

l'agriculture, et on y trouve beaucoup de bois et de minerais. A cause de

l'obstacle des eaux, la Maurienne va rester déserte encore longtemps. En fait,

les Alpes se sont d'abord peuplées par le haut.

Faisons

un grand saut dans le temps, durant lequel la population de Valloire n'a cessé

de s'accroître; en effet, après chaque épidémie, ou famine, la population

revenait de plus belle. La population était au moyen âge d'environ 2000

habitants, Valloire était une des principales communautés rurales de la Savoie.

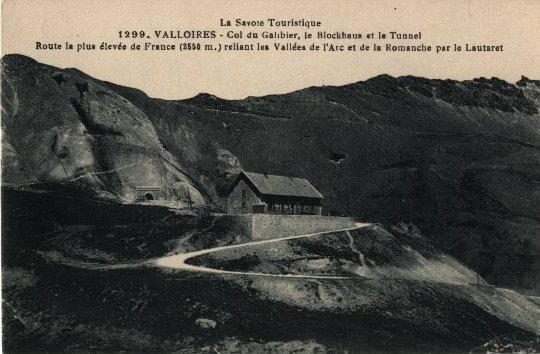

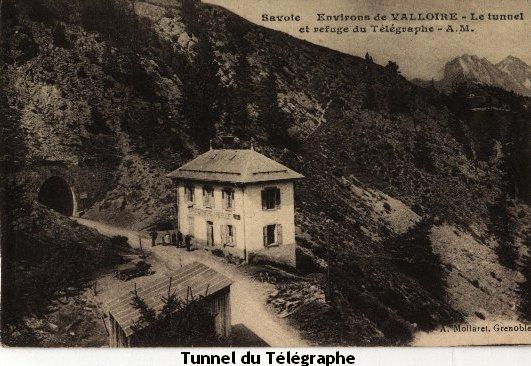

Puis, nous nous retrouvons au 19e siècle. Valloire est depuis toujours un lieu

de passage, avec le col du Galibier, entre la France et la Savoie. Ce trajet est

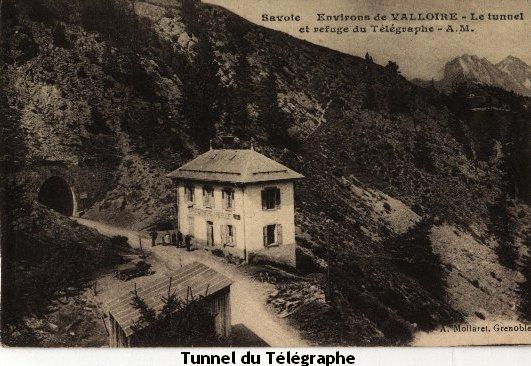

rendu carrossable en 1872 avec la construction d'une route (de 1872 à 1877). A

l'époque, elle ne montait pas jusqu'à l'actuel col du Télégraphe: elle coupait

cette barre rocheuse à 1600 m d'altitude par un tunnel (l'entrée est encore

visible, en face de la maison, vers la fin de la montée). Voici une photo de ce

tunnel à l'époque, cliquez sur celle ci pour voir l'endroit actuellement. Cette route rejoignit

ensuite le col du Galibier en 1879, ou le tunnel fut percé en 1891 (puis refermé

en 1976, et réouvert en 2002).

Haut de page

Ý

|

2.

L'époque des conflits

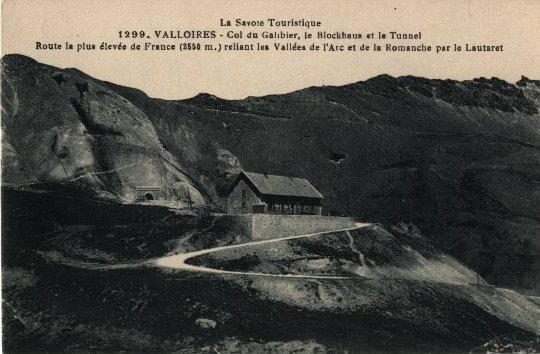

Le fort

du télégraphe est construit en 1890, ainsi que le camp des Rochilles et le

blockhaus du Galibier vers 1905 (photo ci contre), pour barrer la route de passage du Galibier, et

faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les

travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du

fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en

1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,

afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les

allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui

leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En

septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun

dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur

départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors

aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe. pour barrer la route de passage du Galibier, et

faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les

travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du

fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en

1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,

afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les

allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui

leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En

septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun

dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur

départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors

aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.

Des

conflits étaient aussi présents avec les habitants de la commune voisine de

Valmeinier. Les 2 villages se faisaient de nombreux "coup bas". Il existe

beaucoup d'anecdotes sur ces affrontements, notamment l'histoire que les

Valloirins auraient, une nuit, décroché les cloches de l'église de Valmeinier.

Heureusement, ces affrontements s'atténuèrent avec l'arrivée du tourisme

hivernal...

Haut de page

Ý

3.

Les prémices du tourisme

Comme

nous l'avons dit précédemment, Valloire est depuis toujours un lieu de passage.

Et c'est cette situation particulière qui lui apporta le tourisme, en premier

lieu

estival. En effet, de nombreux marchands s'arrêtaient à Valloire, et notamment

des anglais, pour gravir les nombreux sommets qui entourent la station, comme

les Aiguilles d'Arves. Valloire comportait déjà un hôtel pour accueillir les gens

de passage avant le 20e siècle, celui du Commerce. La légende dit que l'on

trouvait de l'or à Valloire, mais il s'agissait certainement plus de cristaux et

autres minerais.

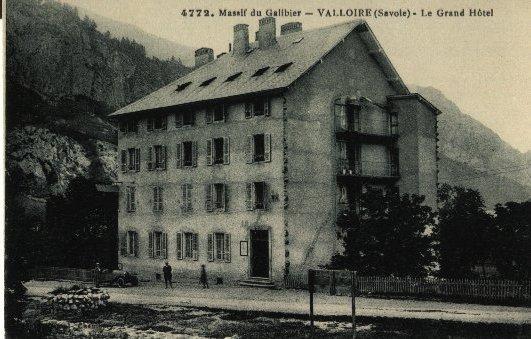

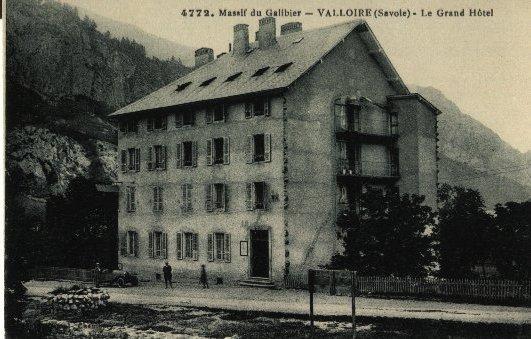

Mais

c'est

l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du

siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes

de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,

l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers

1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine

téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905

qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait

aucune remontée. Le tourisme de passage fut

renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire

n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de

Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années

1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y

avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà

comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie. Mais

c'est

l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du

siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes

de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,

l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers

1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine

téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905

qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait

aucune remontée. Le tourisme de passage fut

renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire

n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de

Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années

1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y

avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà

comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie. |

Haut de page

Ý

|

4.

Le temps de l'or blanc a/ Un succès

rapide mais difficile

La

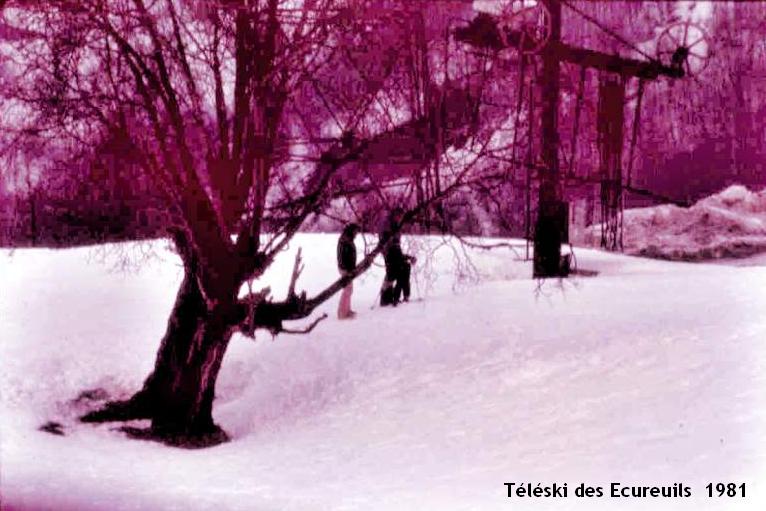

station est lancée de 1934 à 1939 par le Club Alpin Français (CAF) qui créa

aussi Val d'Isère en Tarentaise. La commune de Valloire avait été retenue car

elle était proche d'une grande ligne de chemin de fer. Le train s'arrêta ainsi à

la gare de St Michel-Valloire dès 1934. Cet arrêt remporte un franc succès, et

pour répondre à l'afflux des

voyageurs,

les arrêts se multiplient et un service d'autocars entre St Michel de Maurienne

et Valloire est installé. Pour faire de la promotion, on crée le syndicat

d'initiative en 1935. Les tentatives pour créer une véritable station de ski se

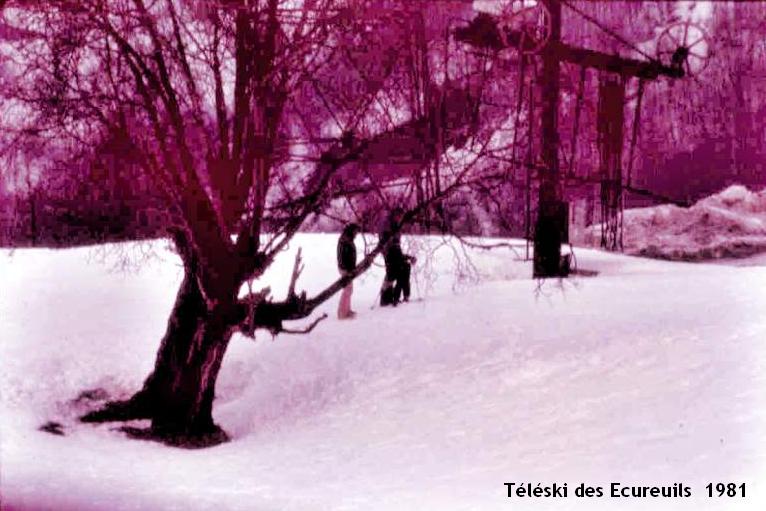

multiplient, et les

premières remontées apparaissent enfin: Gabriel Julliard, pionnier de la

station, installe en 1936 un téléski à l'Epinette, au hameau des Granges; il

reste aujourd'hui un pylône (photo ci contre). En 1937, il construit le téléski du

Grand Hôtel, parallèle à l'actuel télécabine du Crêt de la brive. voyageurs,

les arrêts se multiplient et un service d'autocars entre St Michel de Maurienne

et Valloire est installé. Pour faire de la promotion, on crée le syndicat

d'initiative en 1935. Les tentatives pour créer une véritable station de ski se

multiplient, et les

premières remontées apparaissent enfin: Gabriel Julliard, pionnier de la

station, installe en 1936 un téléski à l'Epinette, au hameau des Granges; il

reste aujourd'hui un pylône (photo ci contre). En 1937, il construit le téléski du

Grand Hôtel, parallèle à l'actuel télécabine du Crêt de la brive.

En

parallèle, la capacité d'accueil augmente : en 1936, on compte une

dizaine d'hôtel, des pensions et de nombreux meublés. Valloire hébergeait 1600 personnes

durant l'hiver

1936, et 2600 en 1937 !! Le succès est indiscutable. Valloire

devient le paradis des skieurs, car on y trouve neige et soleil (voir affiche

des années 50 ci  dessous).

Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente

Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de

l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station

de tourisme"

car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une

avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde

guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,

mais grâce à

l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre

en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.

GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet

est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène

publique. dessous).

Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente

Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de

l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station

de tourisme"

car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une

avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde

guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,

mais grâce à

l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre

en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.

GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet

est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène

publique.

Petite anecdote :

durant l'hiver 1945, il y eu une telle sécheresse que les remontées de Valloire

fonctionnaient au ralenti par manque de neige (pas de neige sur le premier

tronçon de la Sétaz!), et les skieurs montaient skier au

col du Galibier, où avait été installé par gravité une petite remontée. On installa aussi un fil neige à Plan Lachat. Comme quoi, le

manque de neige ne vient pas d'aujourd'hui !

|

|

|

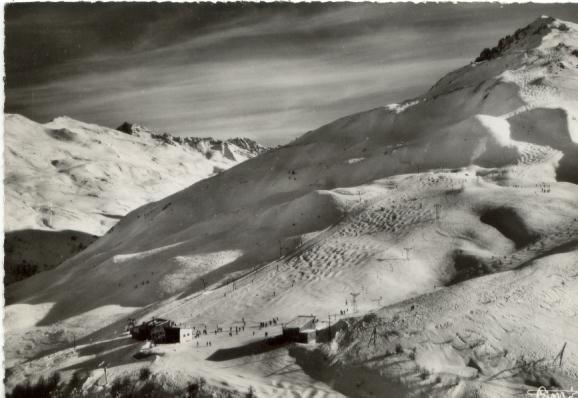

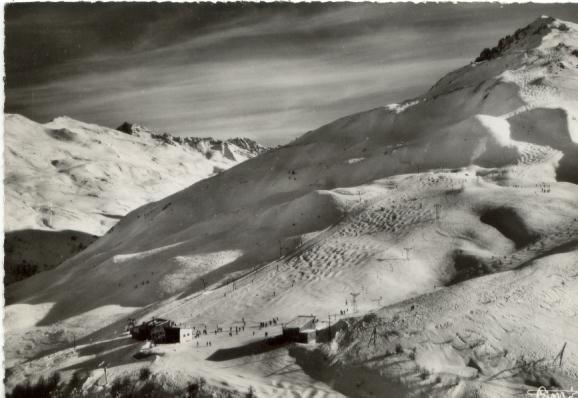

Heureusement, Valloire bénéficie à cette époque des efforts incessants de

Gabriel Julliard. Après le téléski de l'Epinette, il construit le téléski de

St Pierre et le téléski des Plans en 1945. Puis, en 1948, il inaugure

le télébenne de la Sétaz (photo en dessous), et tant bien que mal il équipe

aussi le deuxième tronçon

de la Sétaz en 1951 par un autre télébenne, remplacé par la suite par un

télésiège 1 place. 1952 voit l'ouverture du nouveau domaine

skiable du

Crêt Rond avec un télébenne (photo ci contre), lui aussi remplacé par la

suite par un télésiège monoplace.

|

|

ñ

CLIQUEZ SUR L'IMAGE |

|

|

|

|

Le plateau de Thimel en 1969

ñ |

|

|

|

| ï

Premier télébenne de la station, surnommé "télébenne Julliard" du nom de son

créateur Gabriel Julliard |

|

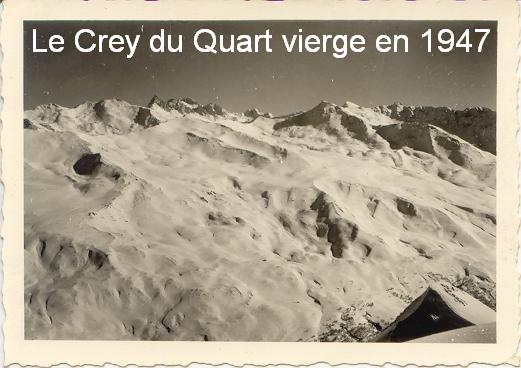

Gabriel Julliard s'intéresse aussi le premier au Corbier, et

installe une cabine sur rail, le "cotérail" à Courchevel. En 1954, il avait comme projet

d'équiper le massif du Crey du Quart par un téléphérique. Mais il disparut

la même année lors de l'ouverture de la chasse. Sa mort resta cependant très mystérieuse,

et beaucoup songèrent à l'assassinat, car cet homme commençait à déranger

certains à cause de son poids économique qui pesait sur la vallée... C'est en 1957 que fut enfin portée

la commune au titre de station de tourisme. On compte alors 3500 lits à

Valloire. A cette

époque, le tourisme estival jouait un rôle primordial à Valloire, et

était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui : Dans l'hôtel des Mélèzes, on

a relevé 40 visiteurs dans l'été 1959, contre 2 dans l'été 2000, à la même

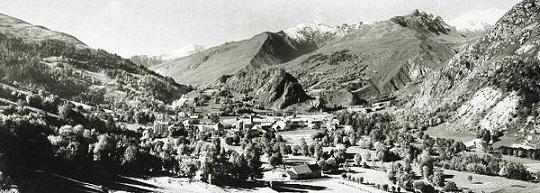

période !! Vers la fin des années 50, la grande avenue de la vallée

d'Or est créée, ce qui marque le rassemblement des hameaux de Place sur l'actuel Valloire centre,

avant dispersés et séparés par des prairies et des marécages (regardez sur la

photo du télébenne du Crêt rond ci dessus en arrière plan) |

|

|

|

Le plateau de Thimel

|

|

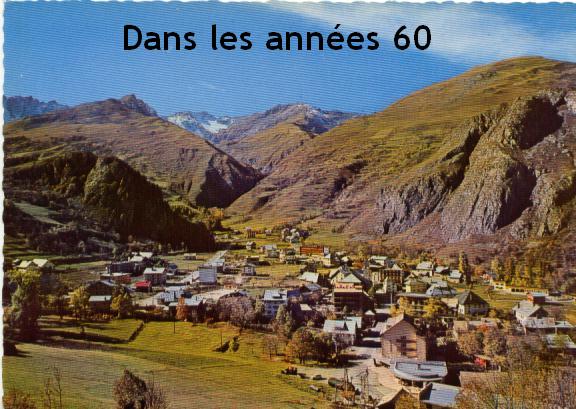

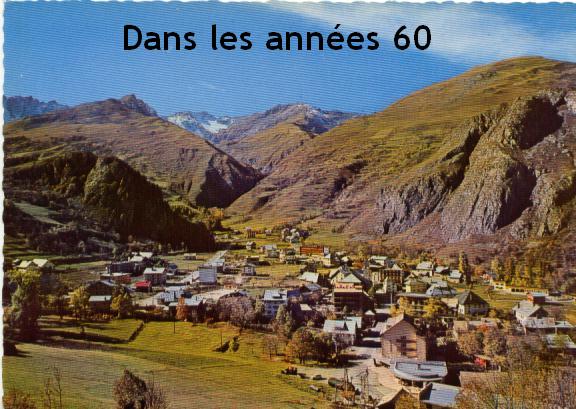

b/ Une expansion importante dès les années 1960

Valloire devient une grande station à partir des années 1960, et est même la

plus grande de Maurienne. Durant cette décennie, on peut noter la création

du cinéma (1962), du centre de secours (1974), de la salle polyvalente (1981),

de la patinoire artificielle (1984)... Le domaine skiable s'agrandit lui aussi

en parallèle:

●

Dans les années 60, le télébenne du 1er tronçon de la Sétaz est doublé par

le télésiège 2 places de Thimel (photo ci-contre). Sur la photo ci-dessous, on

voit bien ces deux remontées parallèles. Le domaine skiable s'étend ensuite vers

l'ouest avec le TK des

Diseurs (qui

partait légèrement en dessus de l'actuel TK de Cornafond) et du TK Sétaz des

prés (3e tronçon). Le point culminant de la station est ainsi de 2400m.

|

|

●

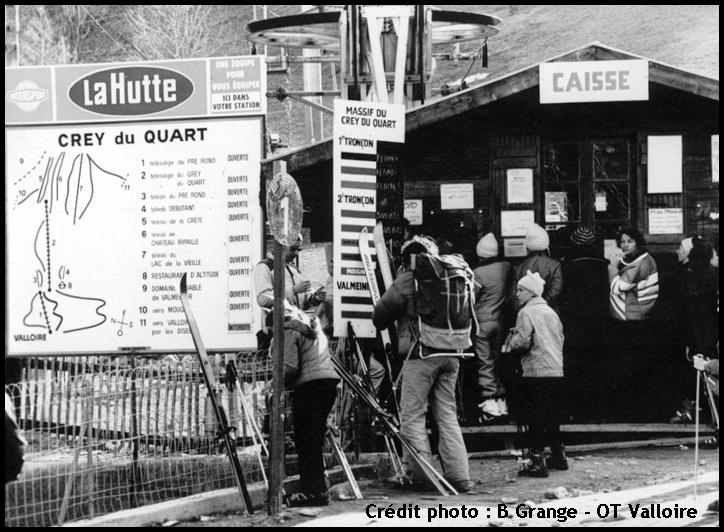

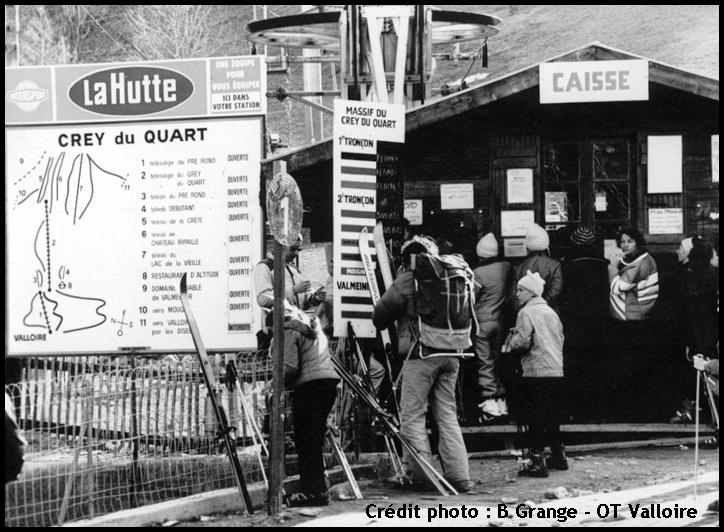

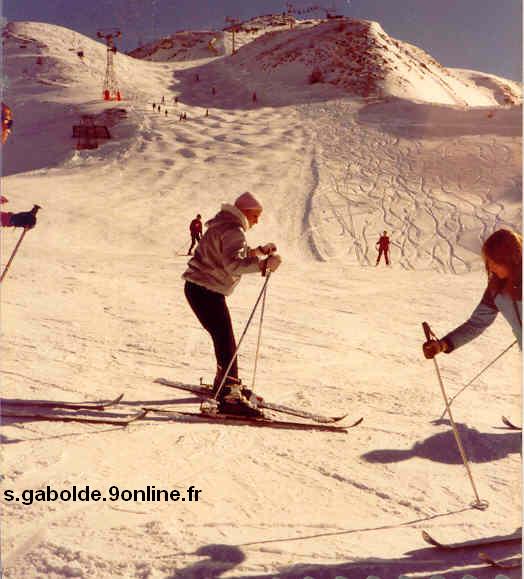

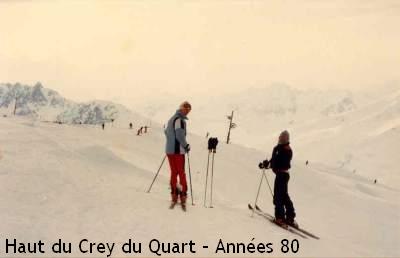

Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places

et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du

Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK

des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes

étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis

le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la

commune de Valmeinier en 1974, qui comporte

alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK

Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc

effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi

le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis

l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS

Gros Crey). ●

Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places

et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du

Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK

des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes

étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis

le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la

commune de Valmeinier en 1974, qui comporte

alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK

Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc

effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi

le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis

l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS

Gros Crey).

|

|

|

Il existe à cet époque 2 domaines bien distincts l'un de

l'autre : le domaine de la Sétaz, privé, géré par les Chamoux, et

celui du Crey du Quart, communal. Les forfaits étaient différents (Le Crey du

Quart était meilleur marché), ce qui fut un

"frein" pour la station, lui empêchant tout gros développement au

niveau du domaine skiable. Cette situation perdurera jusqu'à ce que la commune

installe le TK de Cornafond sur le domaine privé de la Sétaz en 1978, permettant ainsi de remonter

sur la Sétaz (le privé) depuis le Crey du Quart (le public). Peu de temps après, la totalité du domaine

fut gérée par la commune, ce qui permit un nouvel essor de la station...

|

|

ñ

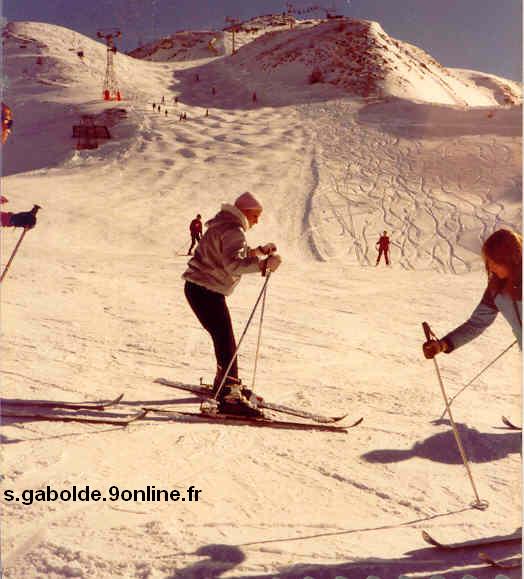

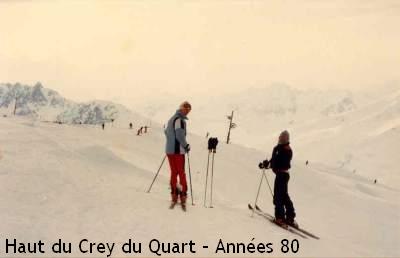

Plateau de Thimel dans les années 80 |

|

|

●

Dans les années 80, la réunion des deux domaines de Valloire permit un

forfait commun et de nombreux aménagements furent ainsi créés: TS de Montissot,

TS de Colérieux et TS des Verneys. Il était ainsi possible

de skier de l'Arméra aux Verneys "ski aux pieds". En 1987, Valmeinier agrandit

son domaine skiable sur le massif du Gros Crey avec 3 télésièges dont un

débrayable et un télépulsé assurant la liaison entre les 2 versants. La station

d'altitude de Valmeinier 1800 est créée plus en amont la même année, rapprochée

un maximum de Valfréjus. C'est en effet l'époque des grands projets, et la Croix

du Sud (projet de liaison des stations de Maurienne et d'Italie, lancé par le

promoteur Schnebelen) est en

discussion (ðVoir

dossier Croix du Sud). Grâce à l'équipement du

massif du Gros Crey, le domaine

skiable est doublé et atteint les 135 km de pistes, Valloire est comptée

désormais parmi les grandes stations, et est même la plus importante de

Maurienne. Cependant, Valloire reste discrète et ne participe pas

au tourisme de masse qui accable les voisines de Tarentaise. Le village évolue

peu, les constructions restent modérées et rien ne se construit. Valloire reste un petit paradis

fréquenté par les habitués du coin, peu médiatisé et échappant aux principaux

flux touristiques.

|

|

|

La

station, même si elle a su rester de taille modérée, n'a pas échappée à l'essor

du tourisme estival à la fin de la seconde guerre mondiale, et surtout dans les

années 70. Comme les autres stations,

les projets se sont multipliés et les constructions nouvelles ont fleuri dans la

montagne encore vierge... Mais les difficultés rencontrées ont

permis de préserver la station. Mais le temps de la conquête des grands

espaces a succédé à une période de réflexion et de restructuration... |

|

|

CI CONTRE : Logo du

projet fou de la Croix du Sud |

Haut de page

Ý

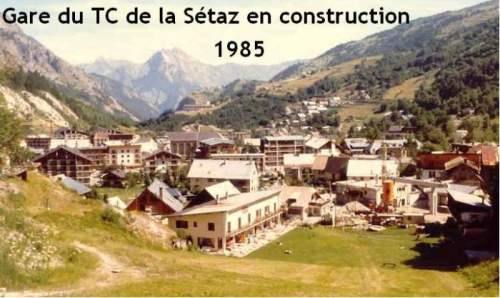

5. Une restructuration

complète

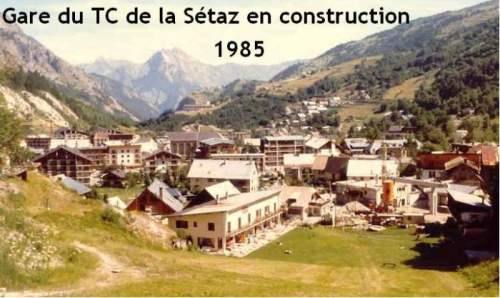

Depuis

la fin des années 1980, Valloire s'est concentrée sur l'amélioration des

équipements existants plutôt que sur les constructions nouvelles. On peut par

exemple citer le télécabine de la Sétaz en 1985, qui remplace le vieux télésiège

du premier tronçon, suivi du télésiège 4 places de Thimel qui remplace les

nombreux téléskis sur le plateau. Grace à ces deux nouveaux équipements,

Valloire pourra accueillir les courses de descente (accès facile, rapide et sûr). Sur le Crey

du Quart, on peut noter le remplacement du TK du lac de la vieille par un télésiège 4

places du même nom. Ce long téléski est d'ailleurs déplacé pour créer une nouvelle

zone skiable, celle du grand plateau. Pour l'hiver 1999, Valloire installe un

télécabine 8 places sur le Crey du Quart, véritable révolution pour le massif,

accessible auparavant par 2 télésièges 2 places de 1970 d'une extrême lenteur.

Le succès ne se fait pas attendre, le Crey du Quart retrouve une nouvelle

dynamique et devient même le massif le plus fréquenté. De

son côté, Valmeinier s'arrange à améliorer sa liaison avec Valloire, avec

l'installation du TK des Combes vers 1990, la création de la piste de la Neuvache en 2000, permettant de rejoindre l'Armera depuis Valmeinier 1800, la

piste de la Combe Orsière et le télésiège débrayable des Inversins en 2001, permettant de

rejoindre directement Valmeinier 1800 depuis Valloire (le grand plateau). On

peut aussi noter le doublage du TK de Plan palais, le

remplacement du "lent" télépulsé par un nouveau télésiège, et même le

remplacement du TS des Grandes Drozes par un télésiège débrayable 6 places pour

2005 ! Et ce

n'est pas tout, la commune a de nombreux projets ambitieux derrière la tête...

On voit de part ces investissements que Valmeinier a elle aussi repris un nouvel

essor (la faillite était proche dans les années 1990, et a obligé la commune à

se privatiser).

On ne

compte plus aucun agrandissement sur le domaine skiable de Valloire depuis les années 1990. La station

s'est en effet concentrée sur l'installation de canons à neige, jugé prioritaire

vu le manque chronique de neige dans le bas du domaine skiable. La neige

artificielle envahit ainsi progressivement tout le 1er tronçon du massif de la

Sétaz, et le bas du domaine du Gros Crey, et depuis peu le Crey du Quart. Les

liaisons importantes sont ainsi confortées par 350 canons à neiges, permettant

du ski très correct de début décembre à fin avril. Un important projet est même

en train de voir le jour : c'est à terme plus de 700 canons à neiges qui

devraient être installés de part et d'autre du domaine, de 1430 à 2600m

d'altitude, sur le Crey du Quart comme sur la Sétaz. Le petit domaine du Crêt Rond

a quant à lui fermé ses portes dans les années 2000, par manque de neige et de

fréquentation (trop excentré et trop vieux). Ce

petit télésiège avait cependant réouvert quelques années, uniquement pour

desservir des champs de hors pistes (il n'y avait plus de pistes balisées).

Dans le village, de

nombreuses nouvelles

habitations sont construites sous forme de résidences de tourisme principalement

au Moulin Benjamin et aux Charbonnières (sur le flanc du Crey du Quart). Le but

de la

commune étant d'atteindre 18000 lits, afin de pouvoir renouveler le parc de remontées

mécaniques, et ainsi augmenter

le débit du domaine skiable face à l'affluence de cette nouvelle clientèle. Le

télésiège 4 places du lac de

la vieille par exemple a été remplacé en 2004 par un télésiège débrayable 6

places. Quant au Crêt Rond, un dossier UTN pour sa reconstruction et son

agrandissement a été accepté (ðVoir

dossier Crêt Rond). Bien que

bénéfiques économiquement parlant, les constructions immobilières sont de plus

en plus importantes, et poussent comme des champignons de part et d'autre de la

station. Si le paysage reste toujours aussi magique aujourd'hui, attention de ne

pas tout gâcher avec cette concentration massive de résidences... Mais c'est

difficile de résister à son succès : les efforts de tant d'années portent leurs

fruits, et Valloire, longtemps méconnue de beaucoup, est en train de se hisser

dans la "tête de peloton". La croissance est impressionnante (+20% l'année

dernière!) et les vacanciers toujours aussi comblés par la beauté du site,

et promettant de revenir l'année suivante !

|

Le village de Valloire

aujourd'hui |

Le succès est présent aussi de l'autre coté du Crey du Quart, comme le témoigne

l'extension de la station. 15 ans après le début des travaux de Valmeinier 1800,

la station affiche complet au niveau des constructions, et un 3e pôle commence à

apparaître, sur la route entre 1500 et 1800 au lieu-dit la Sausette. Les grandes

enseignes qui avaient longtemps abandonné la vallée refont surface et les

vacanciers reviennent...

Le

bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression

d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il

semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme

avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous

âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,

car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de

Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de

Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du

tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les

stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à

Valloire recherche autre

chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la

chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le

séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui

pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts

dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si

durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas

survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est

malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans

ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se

termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui

continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps... Le

bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression

d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il

semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme

avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous

âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,

car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de

Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de

Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du

tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les

stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à

Valloire recherche autre

chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la

chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le

séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui

pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts

dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si

durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas

survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est

malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans

ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se

termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui

continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...

S.GABOLDE

Sources :

-

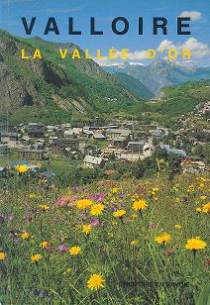

"Valloire, la vallée d'or" , L'HISTOIRE EN SAVOIE NUMERO SPECIAL ETE 1989

(ci-contre)

- Les souvenirs de mon

père, de mon grand père, et de valloirins

Haut de page

Ý |

pour barrer la route de passage du Galibier, et

faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les

travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du

fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en

1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,

afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les

allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui

leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En

septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun

dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur

départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors

aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.

pour barrer la route de passage du Galibier, et

faire ainsi des défenses à cause des rivalités entre la France et l'Italie. Les

travaux de fortifications reprennent ensuite au 20e siècle, avec la montée du

fascisme. On construit de nombreux blockhaus, ainsi que les ouvrages des Rochilles et de l'Aiguille Noire (de 1931 à 1939) puis celui des 3 croix en

1939. Ce sont ensuite les allemands nazis qui viennent à Valloire vers 1943,

afin de récupérer des Juifs cachés dans les hameaux par des agriculteurs. Les

allemands s'installeront ensuite dans le fort du Télégraphe, en 1944, ce qui

leur permet de surveiller la vallée de la Maurienne et celle de Valloire. En

septembre 1944, Valloire est bombardé, et par chance, il n'y a presque aucun

dégât. La vallée de la Valloirette sera libérée le 4 septembre. Mais à leur

départ, les allemands font sauter le tunnel du télégraphe, la route sera alors

aménagée jusqu'à l'actuel col du télégraphe.

Mais

c'est

l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du

siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes

de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,

l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers

1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine

téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905

qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait

aucune remontée. Le tourisme de passage fut

renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire

n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de

Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années

1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y

avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà

comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie.

Mais

c'est

l'armée qui joua un rôle déterminant sur le tourisme hivernal: Dès le début du

siècle, des jeunes Valloirins s'entraînaient au ski avec l'armée sur les pentes

de la future station. Valloire était déjà à l'époque un lieu renommé de l'alpinisme. Alors que l'hôtel du commerce avait fermé ses porte en 1860,

l'hôtel des Alpes et le grand hôtel de Valloire et du Galibier furent créés vers

1890. Valloire obtint aussi un bureau de poste en 1891, et une cabine

téléphonique fut installée en 1903 (bien avant d'autres villages)C'est en 1905

qu'est créé le premier ski-club, dont les membres ne pratiquaient que du ski de randonnée, vu qu'il n'y avait

aucune remontée. Le tourisme de passage fut

renforcé avec le passage du tour de France dès 1911. Malgré tout, Valloire

n'était encore qu'un gros village montagnard, où 90% de la population vivait de l'agriculture. Le tourisme s'intensifia d'années en années, et beaucoup de

Lyonnais et de Parisiens prirent l'habitude de venir à Valloire. Dans les années

1920, le village était fréquenté par les amoureux de la montagne, mais il n'y

avait aucune structure touristique, alors que les remontées poussaient déjà

comme des champignons dans les Bauges au Revard, ou encore à Megève en Haute-Savoie.

dessous).

Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente

Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de

l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station

de tourisme"

car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une

avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde

guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,

mais grâce à

l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre

en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.

GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet

est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène

publique.

dessous).

Mais malgré tout cela, Valloire prend du retard sur sa principale concurrente

Val d'Isère, qui a un domaine skiable plus important et qui bénéficie en 1937 de

l'ouverture de la route de l'Iseran. En plus, Valloire n'est pas homologuée "station

de tourisme"

car la municipalité n'avait pas réglé les problèmes des eaux. Et pour finir, une

avalanche, le 7 janvier 1939, engloutit 7 skieurs vers le Galibier. La seconde

guerre mondiale ralentit à son tour considérablement la croissance de la jeune station-village,

mais grâce à

l'enthousiasme des valloirins, la station fut relancée dès la fin de la guerre

en 1945. Mais les difficultés continuaient à apparaitre : en 1949, le maire E.

GRANGE redemande de classer Valloire comme station de tourisme, mais le projet

est encore refusé, car la station ne répond pas aux normes d'hygiène

publique.

●

Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places

et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du

Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK

des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes

étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis

le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la

commune de Valmeinier en 1974, qui comporte

alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK

Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc

effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi

le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis

l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS

Gros Crey).

●

Dans les années 70, le domaine skiable subit une véritable révolution : le Crey du Quart est équipé par la commune par 2 télésièges 2 places

et 4 téléskis : le TS de Pré Rond, le TS du Crey du

Quart, le TK de la Crête, le TK du lac de la vieille, le TK du pré rond et le TK

des Citres qui desservait un stade de slalom. Au départ, la plupart des pistes

étaient des itinéraires fléchés (Mougin, Lutins, Selles...). Puis

le domaine skiable passe la crête du Crey du Quart et bascule enfin sur la

commune de Valmeinier en 1974, qui comporte

alors uniquement le TS des Grandes Drozes, le TK de Plan Palais et le TK

Girodière qui existait depuis déjà quelques années. La liaison entre les 2 communes voisines est donc

effective... Vers 1977 est créé le TK de Château Ripaille, élevant ainsi

le point culminant du domaine du Crey du Quart à 2440m (ce n'est que depuis

l'aménagement du Gros Crey que le point culminant est à 2600m, à l'arrivée du TS

Gros Crey).

Le

bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression

d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il

semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme

avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous

âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,

car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de

Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de

Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du

tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les

stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à

Valloire recherche autre

chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la

chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le

séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui

pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts

dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si

durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas

survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est

malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans

ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se

termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui

continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...

Le

bilan de Valloire reste donc positif, sa croissance affiche une progression

d'année en année. Malgré des débuts difficiles, et une concurrence rude, il

semblerait que Valloire aie finalement réussi à allier son village de charme

avec une station dynamique, ce qui lui permet d'attirer des touristes de tous

âges et de tous niveaux. Valloire plait, mais doit cependant faire attention,

car si le tourisme hivernal lui a permis de se placer première station de

Maurienne, ce n'est cependant pas pour imiter ses grandes voisines de

Tarentaises et leurs installations pharaoniques, sans oublier le déclin du

tourisme hivernal et le manque de plus en plus fréquent de neige, qui pourrait devenir inquiétant pour les

stations de petite et moyenne taille. Aujourd'hui, les touristes qui viennent à

Valloire recherche autre

chose de plus important que des domaines agrandis à l'extrême, il aime la

chaleur de ce vrai village savoyard et son ambiance familiale. Et pour mieux le

séduire encore, la station essaie de résoudre tous les petits problèmes qui

pourraient nuire à un agréable séjour au ski, comme la création d'espaces verts

dans la station, et la mise en place de parkings souterrains (photo ci contre). Alors même si

durant ces dernières années, Valloire a été en chantier, ce n'est que pour mieux vous accueillir. De toutes façon, sans nouveautés, la station ne pourrait pas

survivre très longtemps, car dans le pays des stations de skis, c'est

malheureusement la loi du plus fort qui règne. Heureusement Valloire s'est, dans

ce milieu, forgée une place, qu'elle n'est pas prête de céder. Voici comment se

termine aujourd'hui l'histoire de cette vallée et de ses 17 hameaux, qui

continuent, et continueront de vous accueillir pour encore longtemps...